平均年収をニュースなどで知り、「そんなにもらってるの?」と驚いたことはありませんか?

実はこの平均年収、おかしい・高すぎると感じるのは当然で、算出方法にカラクリがあるんです。

この記事では、平均年収がおかしいと感じる理由と、収入を増やす方法について以下の内容を解説します。

給与が上がらないとお悩みの方に向けて、副業やフリーランスで収入を増やす方法も解説していますので、参考にしてくださいね。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

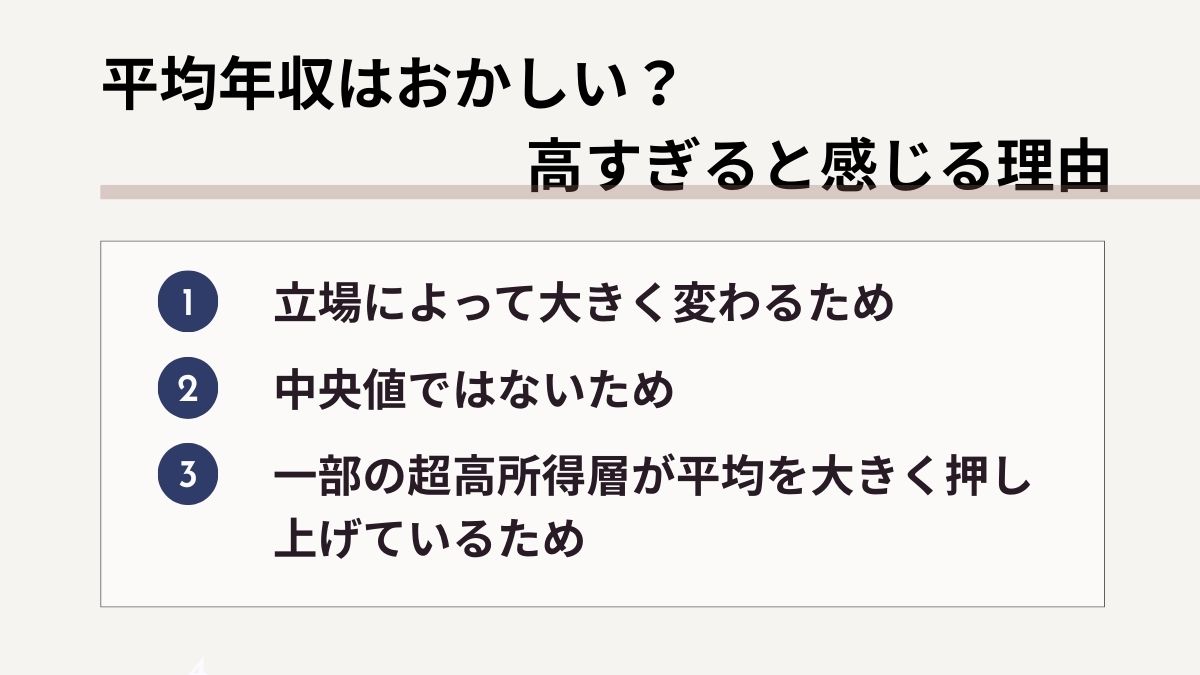

平均年収がおかしい・高すぎると感じる3つの理由

平均年収がおかしい、高すぎる、と違和感を感じる理由は、以下の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 立場によって大きく変わるため

平均年がおかしい、高すぎると違和感を覚える大きな理由のひとつは、収入が立場によって大きく異なることにあります。

民間給与実態調査では、大企業の役員から小規模事業者のパートタイム労働者まで、非常に幅広い層が含まれています。

このように、立場や役職が異なる人たちを一括りにして平均を取るため、多くの人にとって実感とかけ離れた結果となってしまうのです。

また、この調査は20代から70代以上までの広い年齢層を対象にしているため、年齢による収入格差も平均に大きく影響しています。

さらに、業種や企業規模、地域による違いも平均を歪める要因となっています。

たとえば、大都市と地方では同じ職種でも100万円以上の年収差が出るケースもありますよ。

加えて、そもそも発表されている平均年収データは、調査対象そのものが違う点にも注意が必要です。

| 調査名 | 対象となる労働者 |

|---|---|

| 国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」 | 民間企業に勤務しているすべての給与所得者(役員、パート・アルバイトも含む) |

| 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」 | 10人以上の事業所に勤務する常用労働者(満15歳以上、月収5万円以上) |

このように、国税庁の調査は幅広い対象をカバーしている一方、厚生労働省の調査は常用社員中心なので、データの出方に違いが出るのは当然と言えます。

平均年収を見るときには、自分の立場や業界、働き方をしっかり考慮して、冷静に参考にすることが大切ですよ。

参照元:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」

2. 中央値ではないため

平均年収がおかしい、高すぎると感じるもうひとつの原因は、公表される数値が中央値ではなく平均値であることです。

まず、中央値と平均値の違いについて整理しておきましょう。

- 中央値:データを小さい順に並べたときに、ちょうど真ん中に位置する値

- 平均値:すべてのデータを合計して、データの個数で割った数値

極端に高収入な人や、逆に低収入な人がいると、平均値は大きく影響を受けやすくなります。

そのため、実際の感覚により近い年収を知るためには、中央値のほうが適していると考えられています。

ここで、具体的な数字を確認してみましょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、月収の中央値は27万9,800円と公表されています。

さらに、国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、年間賞与の平均は約71万円となっています。

賞与については中央値が公表されていないため、平均値で計算すると、

27万9,800円×12か月+71万円=約407万円

この計算から、日本の年収中央値は約407万円であると推定できます。

一方、同じ調査における平均年収は約460万円でした。

つまり、中央値は平均年収のおよそ88%程度にしか達していないことがわかります。

このように、平均年収の数字だけを見ると実態より高く見えがちですが、中央値を見ることで、より現実に即した収入のイメージを持つことができるのです。

このため、自分の経済状況を正しく把握したい場合には、平均値ではなく中央値に注目するべきだと言えるでしょう。

3.一部の超高所得層が平均を大きく押し上げているため

さらに、平均年収がおかしい、高すぎると感じる要因として、一部の超高所得層の存在も挙げられます。

国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査結果」によると、1年を通じて勤務した給与所得者全体のうち、年収が1,000万円を超える層の割合は以下の通りです。

- 1,000万円超~1,500万円以下:4.0%

- 1,500万円超~2,000万円以下:0.9%

- 2,000万円超~2,500万円以下:0.3%

- 2,500万円超:0.3%

これらを合計すると、年収1,000万円超の給与所得者は全体の5.5%に相当することがわかります。

つまり、非常に限られた高所得者が平均年収の数値を大きく引き上げていることになります。

ごく少数の高収入層の影響を受けた平均値だけを見ると、実態よりも高い年収水準が示されてしまうため、注意が必要です。

平均年収を正しく理解するには、このような分布構造を踏まえたうえで、自分自身の立場や年収層を客観的に把握することが大切ですね。

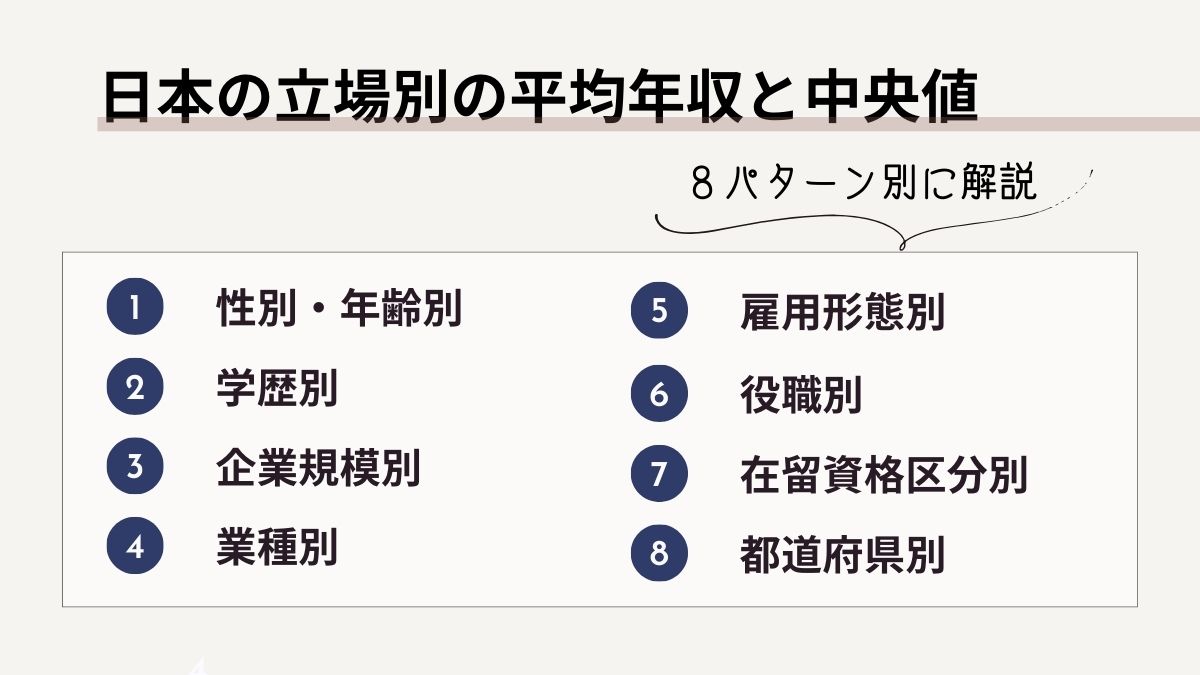

平均年収と中央値でここまで違う|立場別に見る日本の収入実態

立場によって平均年収にどの程度の違いがあるのか、以下の3つの視点から見ていきましょう。

それぞれの項目について、順番に詳しく解説していきます。

1.性別・年齢別

まず、性別による平均年収の違いを見てみましょう。

国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査によると、男性の平均年収は569万円、女性の平均年収は316万円となっています。

このデータから、男女間で非常に大きな格差があることがわかります。

また、先ほど平均年収がおかしい・高すぎると感じる理由の見出しで計算した年収中央値で見ると、男性の年収中央値は約500万円、女性は約278万円となります。

このように、男性と女性の間では平均年収でも中央値でも大きな差があるため、自分の立ち位置を考える際には性別要素も重要視する必要があるでしょう。

続いて、性別・年齢階層別に平均年収を詳しく見ていきます。

| 年齢階層 | 男性平均年収 | 女性平均年収 | 全体平均年収 |

|---|---|---|---|

| 19歳以下 | 133万円 | 93万円 | – |

| 20~24歳 | 279万円 | 253万円 | 267万円 |

| 25~29歳 | 429万円 | 353万円 | 394万円 |

| 30~34歳 | 492万円 | 345万円 | 431万円 |

| 35~39歳 | 556万円 | 336万円 | 466万円 |

| 40~44歳 | 612万円 | 343万円 | 501万円 |

| 45~49歳 | 653万円 | 343万円 | 521万円 |

| 50~54歳 | 689万円 | 343万円 | 540万円 |

| 55~59歳 | 712万円 | 330万円 | 545万円 |

| 60~64歳 | 573万円 | 278万円 | 445万円 |

| 65~69歳 | 456万円 | 222万円 | 354万円 |

| 70歳以上 | 368万円 | 197万円 | 293万円 |

| 全体平均 | 569万円 | 316万円 | 460万円 |

この表からもわかるように、男性は年齢が上がるにつれて収入が大幅に上昇する傾向にあります。

一方、女性は年齢にかかわらず大きな収入増加が見られず、収入格差が広がる構造となっています。

2.学歴別

次に、学歴別で平均年収を見ていきましょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、全年齢の平均月収データは以下の通りです。

| 最終学歴 | 推定年収(概算) |

|---|---|

| 高校卒業 | 約410.3万円 |

| 専門学校卒業 | 約431.2万円 |

| 高専・短大卒業 | 約427.9万円 |

| 大学卒業 | 約513.3万円 |

| 大学院卒業(修士課程修了) | 約644.0万円 |

このデータを見ると、学歴が高いほど平均年収が高くなる傾向が明確に表れています。

特に大学院修了者は、大学卒業者よりも約130万円近い年収差があることがわかり、学歴の影響力の大きさを示しています。

ただし、業界や職種によっては学歴よりも実務経験が重視されるケースもありますよ。

そのため、単純に学歴だけで年収を予測するのではなく、自分のキャリアプランに合わせた選択が重要と言えます。

3.企業規模別

続いて、企業規模別に平均年収を見ていきましょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、企業の規模ごとの平均月収は次の通りです。

| 企業規模 | 推定年収(概算) |

|---|---|

| 大企業(1,000人以上) | 約485.2万円 |

| 中企業(100~999人) | 約454.7万円 |

| 小企業(10~99人) | 約423.8万円 |

このデータを見ると、企業規模が大きくなるほど年収も高くなる傾向が明確に表れています。

特に、大企業と小企業では推定で約61万円もの年収差が生じており、企業規模が収入面に大きな影響を与えることがわかります。

転職や就職活動においては、企業規模も年収の見通しを立てる上で重要な判断材料になりますね。

4.業種別

続いて、業種別に平均年収を見ていきましょう。

国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、業種ごとの賞与込みの平均年収は次の通りです。

| 業種 | 平均年収 |

|---|---|

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 775万円 |

| 金融業・保険業 | 652万円 |

| 情報通信業 | 649万円 |

| 学術研究・専門・技術サービス業、教育・学習支援業 | 551万円 |

| 建設業 | 548万円 |

| 医療・福祉 | 535万円 |

| 製造業 | 533万円 |

| 運輸業・郵便業 | 473万円 |

| 不動産業・物品賃貸業 | 469万円 |

| 複合サービス事業 | 378万円 |

| 卸売業・小売業 | 387万円 |

| 農林水産・鉱業 | 333万円 |

| 宿泊業・飲食サービス業 | 264万円 |

このデータから、電気・ガス・熱供給・水道業が圧倒的に高い年収を記録していることがわかります。

一方で、宿泊業・飲食サービス業は最も低い水準となっており、業種による収入格差が非常に大きいことが見て取れます。

5.雇用形態別

続いて、雇用形態別に平均年収を見ていきましょう。

国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」によると、正社員と非正社員の間には大きな年収格差があることがわかります。

| 雇用形態 | 平均年収 |

|---|---|

| 正社員・正職員 | 約530万円 |

| 正社員・正職員以外(パート・アルバイト等) | 約202万円 |

このデータから、正社員・正職員は非正社員の約2.6倍の年収を得ていることがわかります。

特に、非正社員では年収200万円台にとどまる現実が浮き彫りになっており、雇用形態の違いが生活水準にも大きく影響を及ぼしていると言えるでしょう。

6.役職別

続いて、役職別で平均年収を見ていきましょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、役職に応じた賃金には明確な差があることがわかります。

| 役職 | 推定年収(概算) |

|---|---|

| 部長級 | 約720.3万円 |

| 課長級 | 約598.0万円 |

| 係長級 | 約515.0万円 |

| 非役職者 | 約458.3万円 |

このデータから、部長級と非役職者では年収に260万円以上の差があることがわかります。

また、役職が上がるごとに年収が大きく増加する傾向があり、昇進は収入面でも大きなインパクトを持つと言えますね。

7.在留資格区分別

続いて、在留資格区分別に平均年収を見ていきましょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、在留資格の種類によって平均年収に大きな違いが見られます。

| 在留資格区分 | 推定年収(概算) |

|---|---|

| 外国人労働者計 | 約285.1万円 |

| 専門的・技術的分野(特定技能を除く) | 約423.0万円 |

| 特定技能 | 約244.7万円 |

| 身分に基づくもの | 約384.6万円 |

| 技能実習 | 約225.1万円 |

| その他(特定活動・留学以外) | 約278.7万円 |

このデータを見ると、「専門的・技術的分野」に該当する外国人労働者が最も高い年収を得ていることがわかります。

一方で、技能実習生は年収が低い傾向にあり、在留資格ごとの待遇格差が顕著に表れています。

出典:国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」、国税庁「令和5年分民間給与実態統計調査」

8.都道府県別

最後に、都道府県別に平均年収を見ていきましょう。

厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査の概況によると、全国の平均月収は318.3千円でした。

これを年収換算すると、約451万円になります。

都道府県別で見ると、年収が高い地域と低い地域では大きな開きがあることがわかります。

年収が高い都道府県

| 都道府県 | 推定年収(概算) |

|---|---|

| 東京都 | 約512万円 |

| 神奈川県 | 約501万円 |

| 大阪府 | 約479万円 |

年収が低い都道府県

| 都道府県 | 推定年収(概算) |

|---|---|

| 青森県 | 約371万円 |

| 宮崎県 | 約376万円 |

| 秋田県 | 約378万円 |

このデータを見ると、東京都と青森県では年収に約140万円もの差があることがわかります。

地域による年収差は想像以上に大きく、働く場所によってライフスタイルにも大きな影響が出ることを意識しておきましょう。

平均年収は上がっているのに、実感が湧かない理由

政府は賃上げを推進していますが、直近では日本の平均給与に大幅な増加は見られません。

以下の表は、平成29年(2017年)から令和5年(2023年)までの給与の変化を示しています。

| 年度 | 平均給与 | 対前年伸び率 |

|---|---|---|

| 平成29年(2017年) | 433.6万円 | – |

| 平成30年(2018年) | 439.1万円 | +1.3% |

| 令和元年(2019年) | 438.4万円 | ▲0.2% |

| 令和2年(2020年) | 435.1万円 | ▲0.8% |

| 令和3年(2021年) | 445.7万円 | +2.4% |

| 令和4年(2022年) | 457.6万円 | +2.7% |

| 令和5年(2023年) | 459.5万円 | +0.4% |

平成29年から令和5年までの平均給与の伸び率を見ると、コロナ禍であった令和元年~2年を除けば、毎年1~2%前後の微増が続いています。

しかし、物価の上昇や経済成長スピードと比べると、給与の増加ペースはかなり遅いのが現状です。

この背景には、労働市場の需給バランスや企業収益の伸び悩み、個々の労働者のスキル・キャリア形成の課題など、さまざまな要因が絡み合っています。

物価高に対して賃上げが追いつかなければ、実質的な生活水準は低下してしまいますよね。

家計への圧力が増すことで、消費活動全体にも悪影響が出るリスクが高まっています。

こうした状況を背景に、より高い収入を求めて転職を検討したり、副業に挑戦したりする人がますます増えているのが現実です。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

>>参考:海外旅行で物価が安い国ランキング17選!各国の特徴、滞在のしやすさやメリットを詳しく解説|飲食人大学

副業の平均月収は6.5万円

年収が伸び悩む中で、収入増を目的に副業に取り組む人が増えてきています。

転職サービス「doda」が2024年1月に実施した「副業の実態調査」によると、副業をしていると回答した人は8.4%と年々微増傾向です。

また副業の平均月収は約6.5万円と報告されており、10万円以上と回答している方も13.8%います。

これは、1年間に換算すると約78万円の副収入に相当するので、収入へのインパクトも大きいですよね。

もちろん、副業の内容や取り組み方によって稼ぎ方には大きな差があります。

たとえば、スキルを活かして受注するWebライターやプログラミング案件では、月10万円以上稼ぐ人も珍しくありません。

一方、アルバイト型の副業や単発の作業系副業では、月数万円程度にとどまるケースも多いです。

副業を始めるにあたっては、どのくらいの時間を割けるか、自分に向いている副業は何かを見極めることが大切ですね。

平均年収はおかしいと感じる人が考えやすい選択肢

会社員としての給与が伸びずに悩んでいる方には、副業やフリーランスで働くことがおすすめです。

副業をすれば本業の給与に新たな収入を上乗せでき、フリーランスであれば自身の努力次第で収入を増やしていけます。

こちらでは、副業やフリーランスの具体的な初め方を7つのステップで紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

1. 会社の規定を確認する

副業を始める前には、まず現在勤めている会社の副業に関する規定を確認することが不可欠です。

多くの企業では副業に関するガイドラインを設けており、中には禁止の規定が設けられている場合もあります。

万が一副業が禁止されている場合は、転職を含めたキャリアプランの見直しを検討しましょう。

2. 目標を決める

副業を成功させるためには、明確な目標設定が必要です。

いつまでにいくらの収入を得たいのか、副業を通じて何を実現したいのかを具体的に決めましょう。

会社員の傍らで副業を行うことは簡単ではないため、目標を定めることでモチベーションを維持できます。

また定期的に目標を確認するこで、自身が今やるべきことに集中できる効果があるでしょう。

3. 副業に充てる時間を確保する

日々の忙しいスケジュールの中で副業に充てる時間を確保することは、成功への鍵となります。

副業に充てる時間を確保する際には、本業に悪影響を与えないことが大切です。

例えば、週末や平日の夜に数時間を割り当てるなど、自分のライフスタイルに合わせて、どこで時間を捻出できるか考えましょう。

時間管理を徹底することで、本業に支障をきたすことなく、副業を継続できます。

4. スキルを学習する

副業で成功するためには、市場価値の高いスキルを身につけることが大切です。

スキルの学習は、オンラインスクールを利用すれば、自宅で好きな時間が学習を進められます。

オンラインスクールを利用する場合、低く見積もっても10~15万円程度の費用が必要ですが、最短で成果を出すには必要な投資であると考えましょう。

オンラインスクールでは、体系だった知識を得られ、実践的な演習も含まれているため、独学するよりも効率的です。

5. クラウドソーシングを使って副業を始める

一定程度のスキルを身につけたら、クラウドソーシングで副業を始めましょう。

クラウドソーシングには、初心者でも受注が可能な多くの仕事があります。

初めての副業であれば、単価は低くても小さなプロジェクトから始めて、実績を積み上げることが大切です。

実績が増えれば、より報酬の高い仕事に挑戦できるようになります。

6. 転職して実践経験を積む

副業で安定して収入を得られるようになったら、転職を検討するのも一つの選択肢です。

副業で培ったスキルを生かせる職種や業界への転職は、給与アップやキャリアアップに直結します。

またプログラマーやエンジニアなどの高度な実践経験が必要な仕事では、会社員として実績を積むことが大切です。

会社員として大きなプロジェクトに参加した経験があれば、フリーランスとしても仕事の受注の幅が広がるでしょう。

7. フリーランスエージェントを使って独立する

副業からフリーランスとしての独立を目指す場合、フリーランスエージェントの利用がおすすめです。

エージェントを活用すると、自分のスキルや経験にマッチした案件を紹介してもらえるだけでなく、契約や報酬交渉などの面倒な手続きを代行してもらえます。

また多くのエージェントでは、フリーランスとして働く上でのアドバイスやキャリアプランのサポートも受けられる点もメリットです。

副業からフリーランスへのステップアップは、収入面で不安定になりリスクがあります。

安心して独立するためには、フリーランスとして働くための様々なサポートをしてくれるエージェントを積極的に活用しましょう。

副業はWeb関連業務がおすすめな3つの理由

スキルのない状態から副業を始めるには、Web関連の仕事がおすすめです。

Web関連の仕事には「Webライター」や「Webデザイナー」など様々な職種があります。

いずれも、以下の3つの点で副業に適しています。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 自宅でできる

Web関連の仕事は、自宅でできることが最大のメリットです。

通勤時間が不要で、自分の好きな時間に作業を進められるため、本業を続けながらでも取り組みやすいためです。

店舗でのアルバイトなど職場に通う必要のある仕事は、スキマ時間を活用して行うことが難しいため、副業に向いていません。

2. 初期投資が少ない

Web関連の副業を始めるには、基本的にパソコンとインターネット環境があれば十分です。

高額な機材や特別な設備を必要としないため、初期投資を抑えて始められます。

またスキルの学習にはオンラインスクールを利用できるため、学習費用の投資も比較的抑えられますよ。

初期投資を抑えて学習を始めたい方は、月額2,980円で入会できる 人生逃げ切りサロン がおすすめです。

人生逃げ切りサロンは、無料で受講できる講座が多数用意されているため、これから学習を始める方に適していますよ。

またよりスキルアップを目指す場合には、有料の講座も用意されています。

さらにフリーランスの方が多く参加しているコミュニティのため、学習方法や仕事の受注に仕方などのアドバイスを受けられる点もメリットです。

無料であなたに合う仕事が見つけられる「フリーランスビジネス診断」も用意されているので、興味がある方は以下のボタンをタップして詳細を確認してみてください。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

3. スキルに合わせて単価が上がる

Web関連の仕事は、習得したスキルに応じて報酬が上がります。

例えば、Webライターは、初心者が文字単価1円程度ですが、スキルアップに伴って単価を何倍にも増やしていけます。

また経験を積むことで「ディレクター」や「マネージャー」などの上流工程の仕事を任せてもらえるようになり、収入をさらに増やせるでしょう。

\人気のWebデザインや動画編集も!/