「動画教材の作り方は?」

「どのような機材やソフトを用意すればいい?」

「動画教材を作るときのコツは?」

社内研修や人材育成のために、動画教材を利用すると便利そうですよね。

「eラーニング」という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

リモートワークやオンライン学習の普及に伴い、インターネット環境があればどこでも閲覧可能な動画教材が人気を集めています。

しかし、オンライン授業を始めたくても、動画教材に関する知識がなくて始められない方は少なくありません。

そこでこの記事では、以下について解説していきます。

動画教材を作成する具体的な手順を説明しますので、動画教材を導入したい方はぜひチェックしてください。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

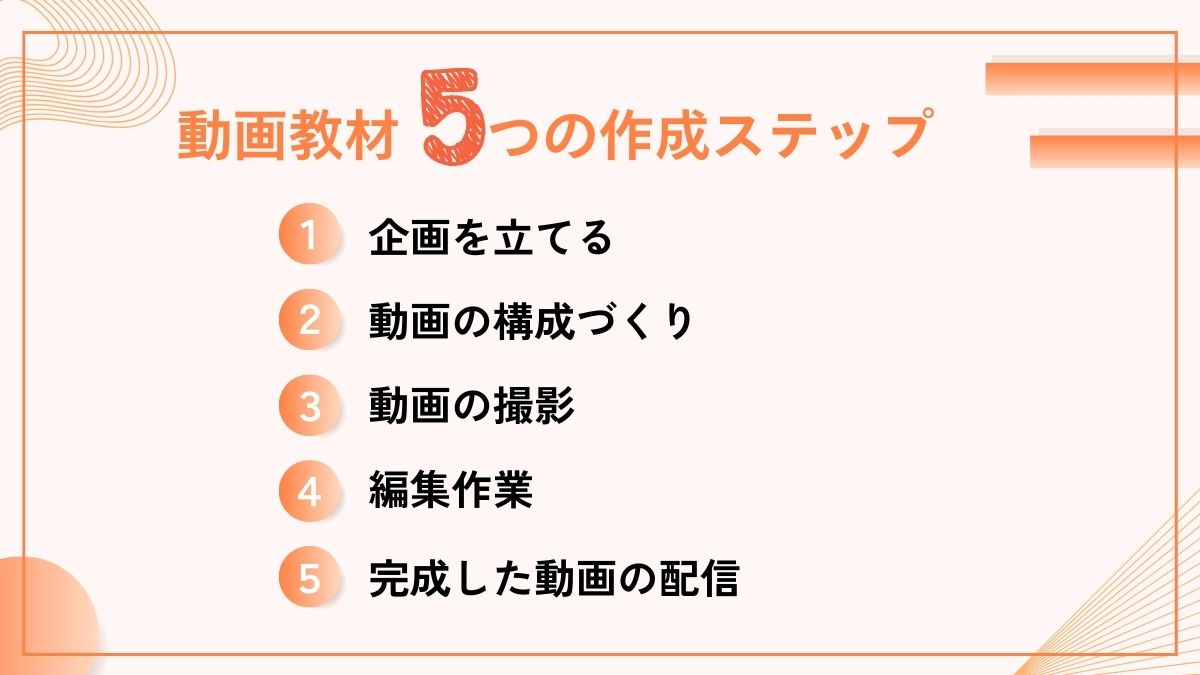

eラーニングにも活用できる!動画教材の作り方5ステップ

動画教材を作ると聞くと難しそうに感じる方もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

誰でも5つのステップを順番にこなしていけば、簡単に動画教材を作れます。

各ステップでやるべきことを詳しく解説していくので、じっくりと読み進めながら動画教材を作る参考にしてください。

1. 教材の企画を立てる

企画の立案は動画教材を作る上で最も重要な土台となる部分です。

当然のことですが、企画が考えられていないと動画教材を作成することはできません。

軸の作り方は、以下の通りです。

- 誰をターゲットとするか

- 動画で扱うテーマについて

- ターゲットへの伝え方

この部分で手を抜いてしまうと動画の方向性がぶれてしまい、イメージと違ったでき上がりになってしまいます。

質の高い動画教材とするためには絶対に手を抜かず、充分に企画の内容を検討しましょう。

2. 配信する動画の構成を考える

動画の構成を考える上でなくてはならないものが、シナリオや絵コンテです。

- シナリオ・・・キャラクター・役者の発言するセリフを書いたもの

- 絵コンテ・・・シナリオを元に画面のワンシーン、キャラクター・役者の動き、セリフなどを書いたもの

シナリオや絵コンテは、動画に出演する役者やカメラマンの方にどのような動画を撮影するのか理解してもらうために必要です。

スムーズに進めるために、役者やカメラマンなどといった関係者の方々へ事前に共有しておくと良いでしょう。

3. 動画の撮影を行う

大事なポイントですが、事前に必ず撮影場所の下見を行いましょう。

というのも、場所が狭くて撮影機材が入らない、部屋が暗くて照明機器が必要といったトラブルが発生する可能性があるからです。

下見する際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 出演者と機材を配置する広さは十分か

- 部屋の明るさや照明機器の有無

慣れていない人が動画を撮ると画質が暗くなりがちになるため、明るい場所へ変更するか照明機器を用意しなければなりません

また、出演者の動作確認や撮影の練習を兼ねて本番前にリハーサルを行うこともおすすめです。

4. 動画編集を行う

動画の撮影が完了した後は、映像の不要な部分をカットしたり、BGMやテロップを挿入したりといった動画編集を行いましょう。

まれにそのまま使用できるケースもありますが、撮影したそのままの映像では受講生が飽きてしまう恐れがあります。

そのため、BGMやテロップで動画に変化を加えながら受講生を飽させない映像制作を工夫することが大事です。

動画編集の方法や詳しい作り方については以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

5. 完成した動画を配信する

最後は、完成した動画教材を受講生に配信していく方法を考えます。

動画を配信する方法は様々ありますが、教員側と受講生が簡単に教材を使用する方法は以下の通りです。

- 共有フォルダを利用する

- 配信プラットフォームを利用する

上記でどちらの方法を利用する場合でも、配信が必要な受講生だけが動画を閲覧できるように設定しておくことを忘れずに利用してください。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

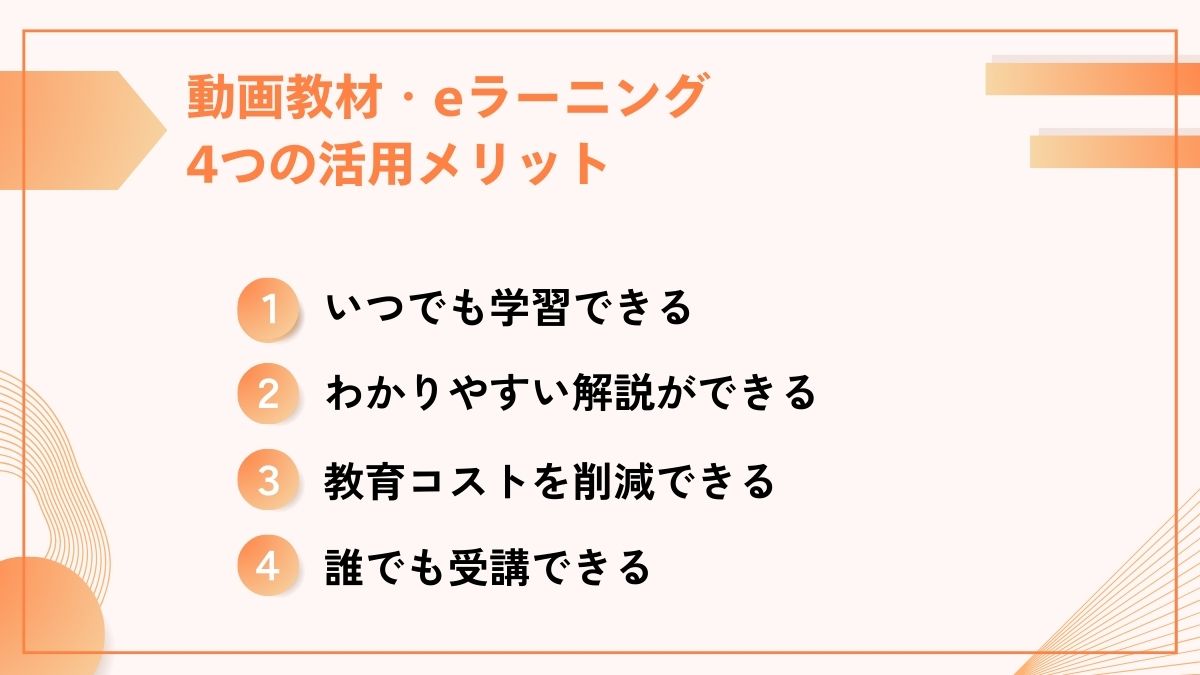

動画教材を活用する4つのメリット

オンライン授業で動画教材を活用すると、以下のメリットが得られます。

詳しく解説していきます。

1. 時間や場所を問わず学習できる

動画教材の多くはオンデマンド型なので、時間や場所を選ばずに見られるのがメリットです。動画教材なら、多くの人が負担なく学習を進められます。

自宅や移動中の車内など、好きな場所で視聴できます。空き時間を活用して効率的に学べるため、柔軟にスケジュール管理も可能です。

例えば、通勤電車の中や昼休憩時間など、これまで活用できなかった時間を有効活用できます。時間や場所に縛られない点は、動画教材を販売する際のアピールポイントにもなります。

2. 授業内容をわかりやすく解説できる

動画教材では、アニメーションや実写映像などを活用して、わかりやすい解説ができます。

テキストや図表で説明するよりも、手順や手法は動画で説明した方が効果的です。

例えば、動画編集を行う手順は、テキストで説明するよりも実際の操作画面で解説した方が理解が深まります。

また、難しい概念をアニメーションで表現したり、重要なポイントをグラフィックで強調したりと、様々な手法を用いた説明が可能です。

講座の内容に合わせて表現の手法を変えられるのは、動画教材ならではのメリットです。

3. 教育コストを削減できる

動画教材は一度作成すれば、何度でも再利用できるのもメリットです。

対面で教えるには以下のような費用が都度かかります。

- 講師派遣料

- 会場費

- 移動費

- 印刷費

- その他諸経費

動画教材は、作成や配信にかかる費用だけなので、対面研修に比べてコストを大幅に削減可能です。

また、動画制作の一部を外部委託すれば、教材作成にかかる時間コストを抑えられます。

初期投資はかかりますが、長期的に見れば教育にかかる総コストを大幅に下げられる点が動画教材のメリットです。

4. 教育の機会を広げられる

動画教材は、対面よりも多くの方に教育の機会を提供できます。

動画教材は会場の収容人数や講師の人数などによって受けられる人数が制限されません。

そのため、対面では参加が難しい人への機会提供が可能です。

対面研修では難しかった対象者の受講が可能になり、従業員やコンテンツの購入者に公平な教育が行えるようになります。

動画教材の作成に使える編集ソフト3選

初心者でも動画教材の作成に使えるソフトを3つ紹介します。

それぞれの特徴を順番に紹介します。

1. Adobe Premiere Pro

| 料金 | ・3,280 円/月 (税込) |

Adobe Premiere Proは、有名なソフトウェアメーカーであるAdobeが開発する動画編集ソフトです。WindowsとMac両方のOSに対応しており、動画編集の媒体として最もメジャーなソフトと言えます。

初心者向けに提供されている「Adobe Premiere Elements」は、基本的で使いやすい機能を備えているので、入門者の人におすすめです。

30日間の無料体験があるため、一度使ってみて自分に合っているか試せます。

詳細が気になる方は、公式ページから確認してみてください。

2. DaVinci Resolve

| 料金 | ・無料 ・買い切り版:35,980 円 (税込) |

DaVinci Resolveは無料もしくは買い切りで使える動画編集ソフトです。海外の映画やTV番組など、プロフェッショナルな現場で活躍しているソフトで、100種類以上の機能が搭載されており、アニメーションも作成できます。

価格は買い切りで税抜価格35,980 円。機能に制限はありますが、無料バージョンもあるため、初心者にも優しい編集ソフトと言えます。

デメリットは、ソフトの容量が大きくPCのスペックによってはスムーズに動作しない場合があります。

最初は無料バージョンをダウンロードして、物足りなくなったら買い切り版を購入するのがおすすめです。

DaVinci Resolveの詳細が気になる方は、公式HPから確認してみてください。

3. PowerDirector

| 料金 | ・買い切り版:12,980円 ・サブスク版:月額2,180円 |

PowerDirectorは、「国内販売シェアNo.1」の動画編集ソフトです。WindowsとMacの両方に対応しています。

Power Directorは、初心者の人からプロの人まで使えるのが魅力です。

初心者でも操作しやすい設定になっていて、簡単な操作で動画教材を作成できます。

無料体験版があるため、気になる方は一度試してみましょう。詳しい機能や料金形態は、公式サイトから確認してみてください。

動画教材をアップロードするプラットフォーム3選

こちらでは、制作した動画教材を受講生へ公開するプラットフォームについて紹介していきます。

各プラットフォームの特徴を詳しく解説しますので、比較しながら自分に合ったサービスを探してみてください。

1. オンクラス

オンクラスは、サイト上で動画やテキストといった教材コンテンツを提供するプラットフォームです。

主な機能は、以下の通りとなっています。

- 動画やテキストの配信

- 小テストの実施機能

- コンテンツ販売機能

- 受講生の進捗管理機能

特に注目すべき特徴は、受講生の学習状況をリアルタイムで把握できる進捗管理機能です。

動画教材を利用した一般的なオンライン講座では、受講生によって学ぶスピードに差が出やすくなり、受講生の理解度にバラツキが出やすいといったデメリットがありました。

一方でオンクラスは、受講生の学習状況を簡単に把握でき、

- 進度がよくない受講生に対して声をかける

- 授業に関する質問を素早く対応

といったように受講生一人ひとりに合わせたサポートで理解度の差を埋めることが可能です。

簡単に動画教材を利用したオンライン講座を始めたいと考えている方は、オンクラスの利用をおすすめします。

無料で試せるプランがあるため、気になる方は以下のボタンから詳細を確認してみてください。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

2. YouTube

YouTube(ユーチューブ)は、Googleが提供する動画共有サービスです。YouTubeを動画教材のアップロード先として利用するメリットは以下のとおりです。

- 誰でも無料で利用できる

- 特定のユーザーに限定公開できる

限定公開の機能を利用するとYouTube内の検索結果や関連動画に表示されないので、動画の公開URLを知っているユーザーのみが閲覧できるようになっています。

そのため、動画の公開URLを受講生以外の方に知らせてしまうと関係者以外でも閲覧可能となってしまうので注意が必要です。

3. Vimeo(ヴィメオ)

Vimeo(ヴィメオ)はYouTubeほど日本での認知度はあまり高くありませんが、同じように動画を公開したり閲覧したりできます。

Vimeoを動画教材のアップロード先として利用するメリットは、以下の通り。

- 有料プランだと動画の販売ができる

- 公開設定で閲覧できるユーザーの設定ができる

YouTubeだと限定公開した動画を販売することはできませんが、販売から決済まで一連の流れをVimeo内で済ませることが可能です。

アップロードした動画に対しても、以下のように公開設定することができます

- アカウントフォローしているユーザーのみ

- 選択されたユーザーのみ

- 設定したパスワードを知っている人のみ

ただし利用できる設定は無料プランと4つの有料プランで異なるので、サービス内容を確認した上でプラン選択しましょう。

動画教材を活用した事例

動画教材を教育講座のコンテンツとして活用した「オンクラス」の事例を紹介します。

オンクラスでは、動画教材と掲載できるプラットフォームを用意し「いつでも、どこでも、いつからでも」学べる環境を構築しました。

動画によって講義の授業の半自動化を達成し、進捗管理やモチベーションの維持など、サービスに費やす時間を増すことに成功しています。

また、プラットフォームの活用によって最適な順序で提供し、動画教材によって、受講生・講師ともにストレスの少ない学習環境を構築できています。

事例の詳細について知りたい方は、以下のリンクから覗いてみてください。

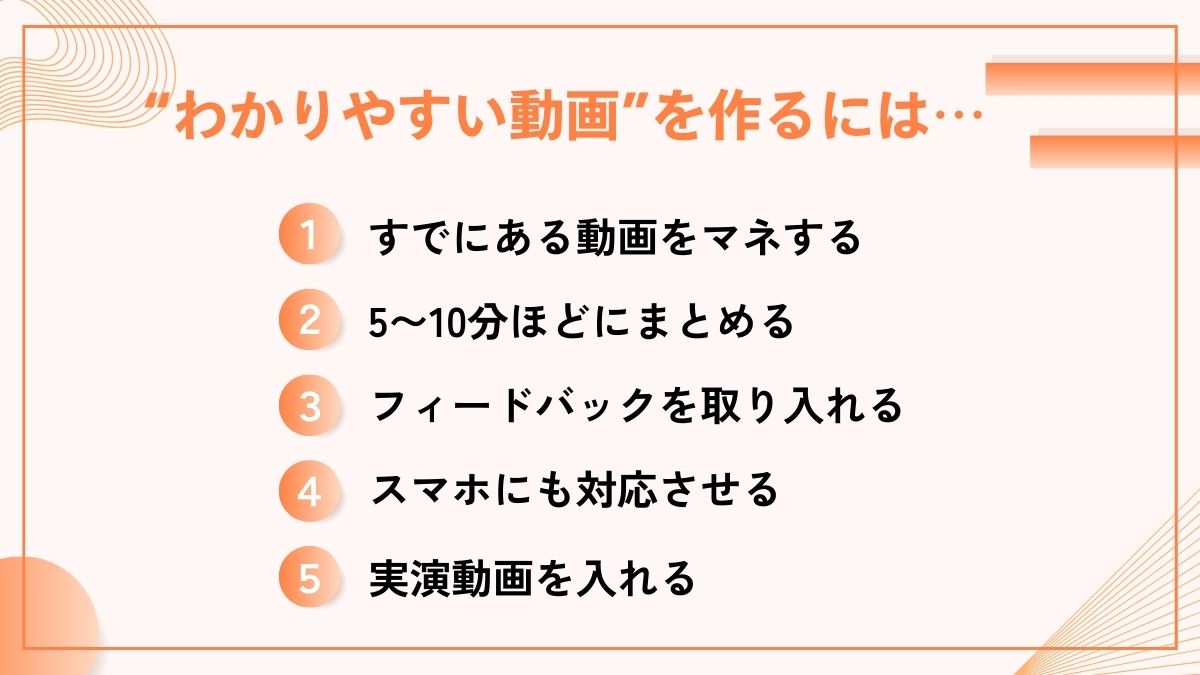

わかりやすい動画教材を作る5つのコツ

ここまで動画教材の作り方を中心に見ていきましたが、教材を作る上で大切なのが受講生の方にとってわかりやすいかどうかです。

質の高い動画教材の作り方として、5つのコツを押さえましょう。

それぞれのコツを解説します。

1. 最初は他の動画を真似して作成する

ゼロから動画教材を作るのは難しいため、YouTubeなどで上がっている動画を参考に作ってみましょう。

真似ることに抵抗感があるかもしれませんが、他人が作成した動画の技術を吸収することが勉強になります。

そのままパクることはNGですが、動画共有サイトで人気の高い動画は学ぶべきポイントが多いものです。

特に動画教材は受講生が自分で学習を進めるケースが多いです。

どうしたら最後まで飽きずに視聴できる動画になるかを考えましょう。

2. 動画は5~10分以内にまとめる

動画の長さが30分や1時間を超えると受講生が飽きてしまい、講義の理解度が落ちる可能性があります。

集中力を保たせるために、5分~10分程度の動画にまとめるのがベストです。

ただし、中には10分を超えてしまう講義もあるでしょう。

その際は区切りの良いところで一旦終了し、前編と後編に分けるといった作り方の工夫をしましょう。

3. 受講生の感想や意見を参考にする

動画教材は一度作成したら終わりではなく、受講生の声を参考にして常に改善していくことが大事です。

どんなに教員側がわかりやすい動画を作ったとしても、最終的に動画教材を見る受講生が理解してもらえなければ意味がありません。

- 教材で理解しにくいところはないか

- 配信している動画の時間は適切か

- 動画で取り上げてほしい項目はないか

などの項目で受講生にアンケートを取り、動画教材の分かりにくい点や改善してほしい点を可視化しましょう。

それを次の動画教材の参考にすることで、どんどんブラッシュアップできます。

4. スマートフォンでも見やすい動画にする

スクールやコンテンツ販売で動画教材を用いる場合、スマートフォンでも見やすい動画にするとよいです。

近年、動画視聴の主要デバイスがスマートフォンにシフトしています。

視聴対象によっては、ほとんどの方がスマートフォンで見ている場合も少なくありません。

そのため、テロップやイラストは大きめのサイズに、音声による説明を十分に入れるなど作り方の工夫が必要です。

スマートフォンの特性を考慮した工夫をすると、手軽に視聴できる動画教材を作れます。

5. 実際に作業している様子を見せる

わかりやすい動画教材を作るコツとして「実際に作業している様子を見せる」のも大切です。

説明だけでは理解が難しい手順などは、実際の作業風景を映し出すことでわかりやすくなります。

具体的には以下のような作り方の工夫が効果的です。

- 近接撮影して細かい作業工程が見えるようにする

- ピクチャインピクチャ機能を使って作業風景と解説者の顔を同時に映す

- 作業風景に解説用のイラストやテロップを重ねる

- 作業の手順に合わせて音声解説を入れる

実際の作業を見ながら解説を聞くことで、視聴者は作業の流れを頭に入れやすくなります。

映像と音声を効果的に組み合わせることが、わかりやすい動画教材作りの大きなポイントです。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

スマートなオンライン講座を作るなら「オンクラス」

オンライン講座の開講を予定している方は、オンクラスをぜひご利用ください。

オンライン講座の開講を予定している方は、オンクラスをぜひご利用ください。

オンクラスは、教育に特化したプラットフォームです。講座の利用者向けに、動画やテキストコンテンツを提供できます。

- 感想の共有

- アンケートやテストの実施

- 受講生による学習計画作成

- 動画講座の販売

- 受講生のログイン・進捗管理

手数料が無料で受講生5名までの講座を作れますので、ぜひ使い勝手を試してみてください。