「卸売業ってどんな仕事?」

「商社や小売業との違いは何?」

「今後の将来性はあるの?」

このような疑問にお答えします。

メーカーや小売業と、重要な関わりを持つ卸売業。

名前は聞いたことがあるけれど、どんな役割で、なぜ必要なのか正確に把握できていない方も多いのではないでしょうか?

そこでこの記事では、卸売業について以下の内容を解説していきます。

卸売業の役割や業界の将来性を把握したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

卸売業は今後なくなる?

デジタル化の進展やEC販売(D2C)の増加により、「卸売業は今後なくなるのでは?」と懸念する声があります。

まず、卸売業の市場規模をデータで確認すると、以下のような縮小傾向が見られます。

- 卸売業の事業所数の推移

2012年(平成24年):37万1,663事業所

2021年(令和3年):34万8,889事業所 - 売上高の推移

2012年:約515兆円

2021年:約508兆円- 出典:総務省・経済産業省

「令和3年経済センサス‐活動調査」(https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/kekka/pdf/oroshikouri_outline.pdf)

「平成24年経済センサス‐活動調査」(https://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/kakuho/pdf/shogyo.pdf)

- 出典:総務省・経済産業省

確かに、従来の「単なる仲介業」としての卸売業は厳しい状況にあります。

しかし、卸売業が完全になくなるとは言い切れません。

その理由は 「新たな役割」 を担うことで生き残る可能性が高いからです。

次の項で、卸売業が減少している背景や今度の役割について推察していきます。

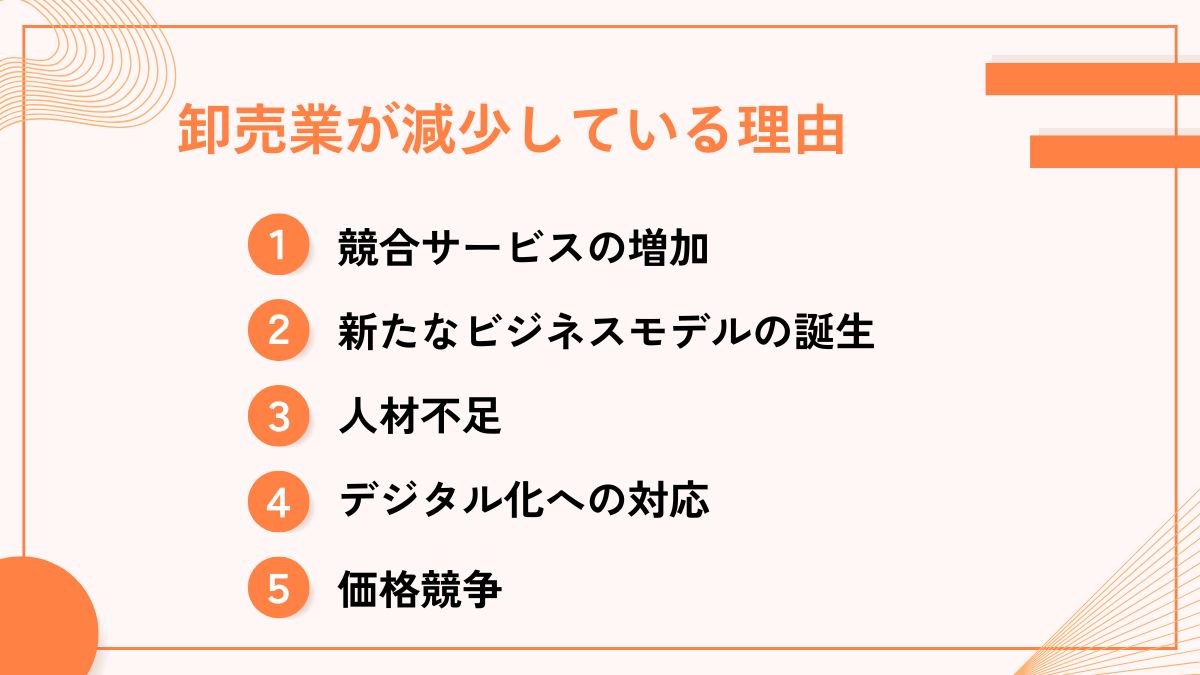

食品卸売業も含めた卸売業の減少理由

食品卸売業も含め、卸販売が減少している理由を見ていきましょう。

1つずつ見ていきましょう。

1.競合サービスが増えた

卸売業が縮小している理由の1つは、業界を揺るがすほどの競合サービスが増えたからです。

最近はインターネットサービスの普及に伴い、消費者がメーカーから直接商品を買えるようになりました。

特にAmazonや楽天といったECサイトなど、誰もがメーカーから直接買えるサービスが増えています。

インターネットショッピングが当たり前になり、消費者が店舗に行かなくても、より高性能で安いモノを簡単に探せるようになったわけです。さらに企業にとっても、卸売業を経由しなくても自社で仕入れや販売ができるようになりました。

時代の流れによって、卸売業が衰退してしまっているといえます。

2.新たなビジネスモデルが生まれた

インターネットショッピングだけではなく、SPA(製造小売業)と呼ばれる新しいビジネスモデルが生まれました。

SPAとは:メーカーが卸売業者などの仲介業者を介せずに消費者へ販売することで、販売コストを抑えるビジネスモデル

特にアパレル業界で注目されており、SPAモデルを採用する有名な企業にはユニクロやZARAなどがあります。

またメーカーが直接消費者に向けて、主にECで販売する(D2C)ビジネスモデルも有名です。

食品業界においても、食品メーカーがスーパーや飲食店と直接契約し、従来の食品卸売業を介さない取引が増えています。

物流の効率化として、大手スーパーやコンビニが独自の物流網を強化し、卸を通さず仕入れを管理するケースもあるのです。

消費者と直接つながってコストを削減できる販売方法が増えているため、卸売業を経由する企業が減っています。

3.人材不足が進んでいる

卸売業界では、長年に渡って事務所数が減り続けています。

先述したとおり、総務省の統計局の調査によると2012年から2021年の9年間で22,000件以上も卸売業者の事務所が減っているのです。

人材不足によって特定の社員の作業量が増えると、業務の属人化が進み、組織全体の成長が難しくなってしまいます。

4.デジタル化に乗り遅れている

以前からの伝統的な業務のやり方によって、情報化への対応が遅れているのも、業界が縮小している原因の1つです。

具体的には、以下のような課題が問題視されています。

- 電話やFAXでのやり取りによる認識違い

- パソコンの手入力によるミス

- 手書きによる文字の読み間違い

このようなアナログの方法では、ヒューマンエラーが起きやすく、トラブルにつながってしまいます。

また業務だけでなく、Webを使った集客や販売活動を行っている会社が少ないのも現状です。

このように業務や集客のためのIT化が遅れている点は、卸売業の問題といえます。

5.価格競争が発生している

メーカーから仕入れた商品を小売業に渡すというビジネスモデルのため、卸売業界は他社との差別化が難しいです。

そのため、他の業界に比べて価格競争が発生しやすいという特徴があります。

価格競争になると企業同士が疲弊してしまい、卸売業界の発展に悪影響が生じてしまうわけです。

特に大企業であれば、資金力があるので価格競争に勝てるかもしれませんが、小規模の卸売業は生き抜くのは難しいでしょう。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

卸売業とは?概要や他業種との違い

こちらでは卸売業の事業内容、商社や小売業との違いを紹介します。

まずは、卸売業の概要から順番に詳しく見ていきましょう。

卸売業とはメーカーと小売業を仲介する事業

卸売業は、メーカーから仕入れて売業へ提供するというビジネスモデルです。

メーカーとは製造業とも呼ばれる、さまざまな製品を生産する企業を指します。

卸売業の具体的な仕事内容は、以下の通りです。

- 生産者やメーカーから商品を仕入れる

- 仕入額を考える

- 仕入れた商品を管理する

- 販売先を見つけて商品を提供する

卸売業の身近な例だと、農園とスーパーの仲介が理解しやすいです。

農園で作られた果物や野菜を卸売業者が管理し、スーパーや飲食店へ販売します。

このように卸売業とは、モノの流通から在庫管理まで、さまざまな業務を担当する仕事です。

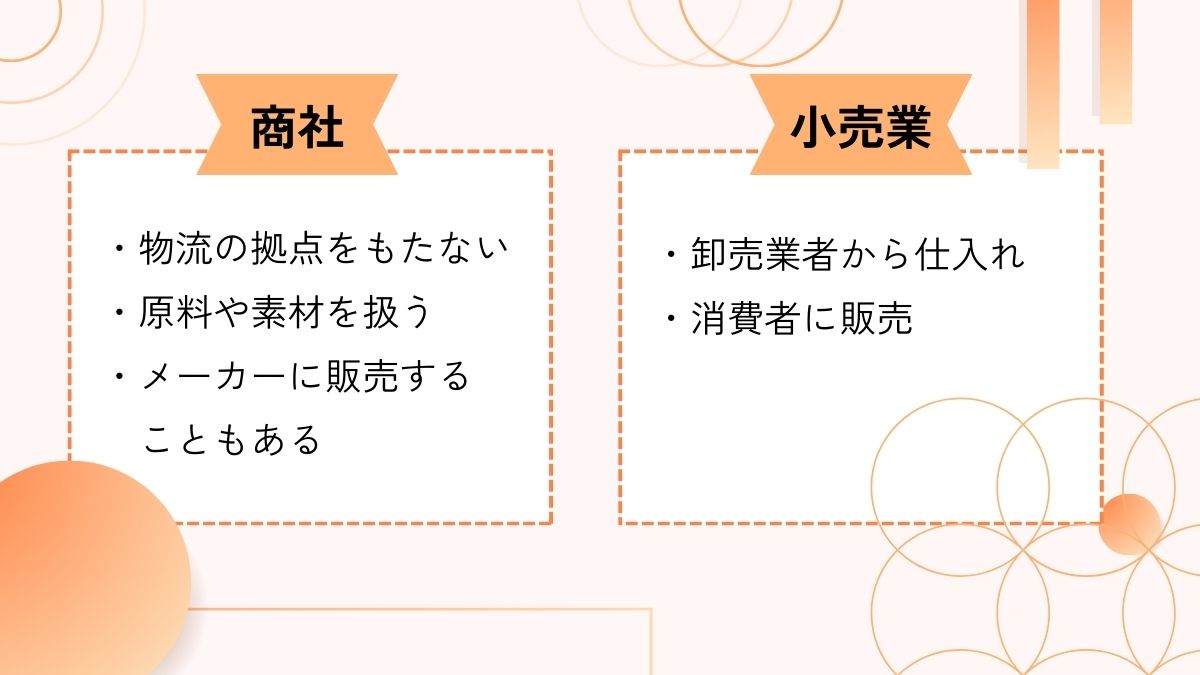

商社との違い

商社は広義でいえば卸売業に区分されるため、役割が似ているように思われるのですが、厳密には異なります。

商社が卸売業と異なる特徴は、以下の通りです。

- 物流の拠点を持たない

- 原料や素材といったメーカーよりの商材を扱っている

- 原料や資源をメーカーに対して販売することもある

また、大手の商社は巨大な資本力を活かして、仲介以外の事業も行っています。このような点が卸売業と商社の違いです。

小売業との違い

商品を仕入れて店舗へ販売する仕事である小売業も、よく卸売業と混同される業種の1つです。

小売業とは、コンビニやスーパーなどの消費者と関わりが強い業者を指します。卸売業と小売業の違いは、大きく以下の3つです。

- 販売相手

- 扱う商品

- 流通の流れ

それぞれの違いを表でまとめると以下のように分けられます。

| 卸売業 | 小売業 | |

| 販売相手 | 小売業者が顧客 | 消費者が顧客 |

| 扱う商品 | 幅広いジャンル | 食料品や日用品など |

また流通の流れは、それぞれ以下の通り。

- 卸売業:メーカーから商品を仕入れて小売業へ販売

- 小売業:卸売業から提供された商品を消費者に販売

このように卸売業は、さまざまな業種と混同されがちですので、しっかり違いを把握しておきましょう。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

卸売業はなぜ必要?

卸売業はメーカーと小売業の仲介業者なので、本当に必要なのか疑問に思う方がいるかもしれません。

結論から言うと、卸売業はメーカーからも小売業からも求められる仕事です。

こちらでは、それぞれの立場のメリットから、卸売業が必要な理由について解説します。

メーカー側のメリット

卸売業を経由する場合の、メーカー側のメリットは以下の通りです。

- 安定した販売ルートを確保できる

- 卸売業に仕入れてもらうことで多くの商品を販売できる

- 商品を管理してもらえるので在庫を抱えるリスクがなくなる

- 小売業へ流通させるコストを削減できる

さらに卸売業者は市場の動向や消費者のニーズを把握しているため、メーカーにとって貴重な情報を提供してもらえる存在といえます。

このように卸売業がなくなってしまうと、メーカーにとっては商材の販売数が減少して売上も減ったり、コストが増えたりする可能性が高くなるのです。

小売業側のメリット

次に小売業にとって、卸売業を経由するメリットは以下の通りです。

- 商品を安定して提供されるので在庫切れのリスクが減る

- 市場のトレンドや他の店舗の情報を提供してもらえる

- さまざまなメーカーと直接取引する手間が省ける

卸売業がなくなってしまうと、個人のような小規模の小売業者は、メーカーと取引できずに商品を調達できなくなる可能性があります。

さらに自社で在庫を保管しなければいけないため、土地や建物に費用をかける金銭的リスクも出てくるでしょう。

まとめると、メーカーや小売業にとって卸売業は欠かせない存在といえます。

個人で卸販売を始めるための3つの準備

卸売業と聞くと、大規模な組織でないと活動できないと思われることがありますが、個人でも小規模で卸販売を始めることは可能です。こちらでは、これから個人で卸販売を始めるための準備を紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

1.仕入先を見つける

卸販売の活動を始めるためには、まず仕入先を探しましょう。

仕入先には、以下のような候補があります。

- メーカー

- 卸売業者

- 仕入れサイト

- 海外のECサイト

仕入先を探すときは、どのような商品で卸販売を始めたいのか考えることが大切です。

なお、仕入れ時には販売メーカーからの仕入れ価格と小売業者への販売価格を考え、利益が出るように考えなければなりません。

個人で卸販売を始めたばかりだと、大手メーカーと契約するのは難しいため、まずは小規模の仕入先を探すようにしましょう。

2.販売手段を持つ

卸販売を始めるには、仕入れた商品を販売する手段を持たなくてはいけません。

メーカーや小売業と契約してもらうためには、信頼されるような工夫が大切です。特に活動当初は実績が少なく、なかなか取引してもらえません。

そのため、販売用のサイトを作ったり、実店舗を構えたりして、信頼されるような販売手段を持ちましょう。

3.販売先を探す

販売する取引先を見つけるには、以下のような方法があります。

- 小売業者が見る業界誌に広告を出す

- 電話やメールで営業する

- 卸売サイトを活用する

- 展示会に参加する

上記の中でも、まずは気軽に利用できる卸売サイトへの登録がおすすめです。

NETSEAや卸問屋ドットコムなどの卸売サイトであれば無料で利用できるので、気軽に登録しておくといいでしょう。

「卸販売は難しそう」と思う方にはせどりがおすすめ!3つの理由

「自分にはメーカーや小売業と契約するのは難しそう」と悩む方がいるかもしれません。そこで卸販売はハードルが高いと感じる方には、せどりをおすすめします。

せどりとは、商品を安く仕入れて利益を上乗せして販売し、差額で儲けるビジネスモデルです。

こちらでは、せどりがおすすめな理由を解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.初期費用をかけずに始められる

せどりは、卸販売よりも小規模で始められるのが大きなメリットです。

というのも、卸販売はメーカーや小売業者などの企業が取引相手なので、規模が大きくなってしまいます。

一方で、せどりなら取引相手が個人であることが多いため、かかる費用も少なくなるのです。実際、不用品の販売から始めれば、初期費用がゼロでもビジネスを始められます。

卸販売に比べてビジネスを始めるための資金が少なくて済むのが、せどりの特徴です。

2.収益化のハードルが低い

せどりは、卸販売よりも即金性が高いという特徴があります。

なぜなら、商品の仕入れから収益化への手続きが少ないからです。

卸販売は複数の企業と契約するまでに時間がかかる反面、せどりならメルカリに商品を出品して売れれば、すぐにお金を稼げます。

極端な話、在宅にある不用品を出品するだけなら、仕入れも不要。

そのため、企業への営業に抵抗があったり、卸売業界の知識が乏しかったりする方は、まずはせどりから始めるのがおすすめです。

3.ノウハウを学びやすい

せどりは有名な副業の1つなので、儲けを得るために必要なノウハウを手に入れやすいです。

- 書籍

- オンライン教材

- インターネットの無料情報

など、さまざまな媒体で情報が手に入ります。

数ある勉強方法の中でおすすめの学び方は、プロから実践的なノウハウを教えてもらえる講座での学習です。

せどりでお金を稼ぐために、何ヶ月もかけてノウハウを学ぶ必要はありませんが、独学だと余計な回り道をしてしまうかもしれません。

人生逃げ切りサロン では、無料でメルカリ物販を学べる講座が用意されています。スマホ1つでスキマ時間にせどりを学べるので、ぜひ気軽に参加してみてください。

2,480円で10種類以上のビジネスを学べる「人生逃げ切りサロン」

人生逃げ切りサロン

は、約4,000名のメンバーが所属している、フリーランス系のオンラインサロンです。

人生逃げ切りサロン

は、約4,000名のメンバーが所属している、フリーランス系のオンラインサロンです。

- プログラミング

- 動画編集

- LINE構築

- アドマーケティング

- オンラインアシスタント

所属しているだけでプログラミングや動画編集の講座を受講できたり、ビジネスで成功を収めている人と交流できたりと、数多くの特典が魅力です。

参加料金は月額2,480円もしくは年額26,400円とリーズナブルなので、これから「将来を考えてビジネスを始めたい」という方にピッタリ。

ビジネススキルを身につけて、人生を逃げ切りたいと考えている方は、ぜひ加入をご検討ください!

\人気のWebデザインや動画編集も!/