「絵を描くのが好きだけど、仕事にできるのかな?」

そんな風に感じたことはありませんか?

絵を描く仕事には、イラスト関連の職業やアニメーターなど多くの種類があり、未経験からでも始められるものもあります。

とはいえ、仕事によって求められる力や働き方も異なるので、働き始める前に理解しておくことが重要です。

この記事では以下の内容について解説します。

「絵を描くのが好き」を仕事に変えるためのヒントが満載なので、ぜひ参考になさってくださいね。

\人気のWebデザインや動画編集も!/

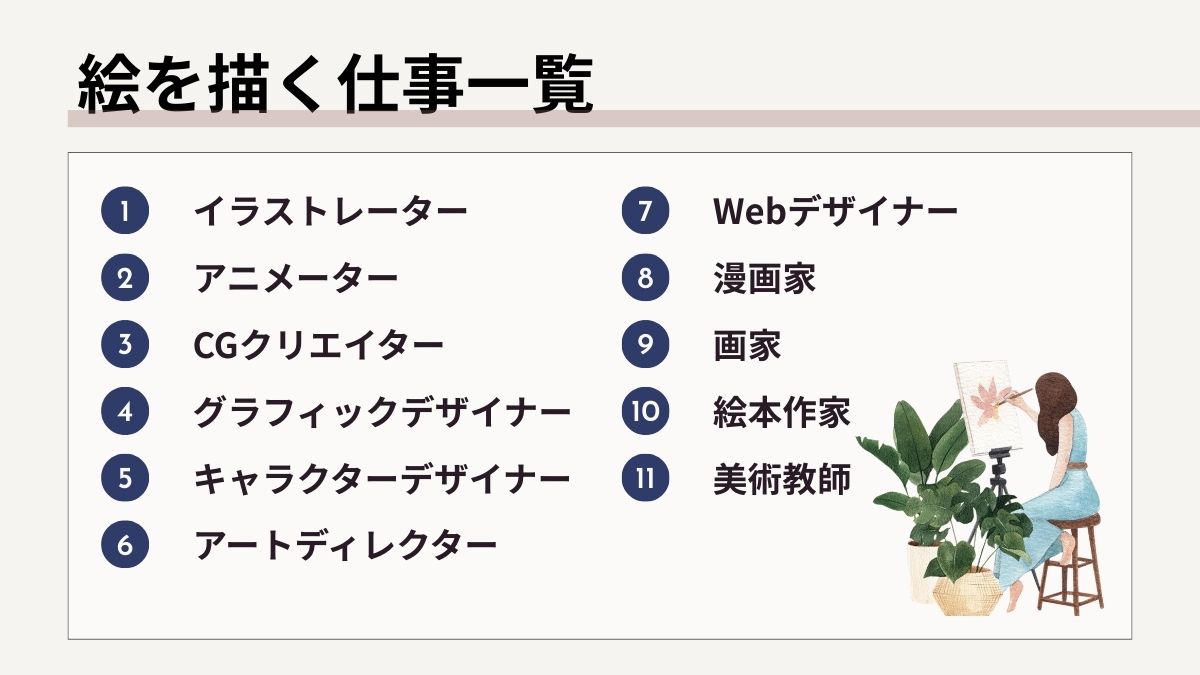

絵を描く仕事一覧11選

絵を描くことを仕事にしたい!と思ったときに、どんな選択肢があるのかをまず知っておくことが大切です。

ここでは代表的な絵を描く仕事11種をご紹介していきますね。

それぞれの特徴を把握し、自分に合った仕事を見つけましょう。

イラストレーター

イラストレーターは、雑誌や広告、書籍、Webメディアなどにイラストを提供する仕事です。

Webと紙媒体のどちらでも案件があり、仕事内容が幅広いのでさまざまな場所で活躍できます。

依頼に応じたテーマや世界観に合わせて絵を描くため、自分の絵柄を活かしつつも柔軟な表現力が必要になりますよ。

正社員として雇用される場合もありますが、フリーランスとして案件ごとに契約する形が一般的です。

SNSやポートフォリオサイトなどを通じて自身の絵を発信し、人気になると高単価の仕事を受けられます。

ファンがつくと、自分が描きたい絵を描いてお金をもらえる可能性がある点も魅力です。

在宅で働けることも多く、フリーランスとしての活躍を目指す場合は、未経験でも挑戦できるでしょう。

会社員として働く場合の年収は、337〜394万円がボリュームが多く平均では392万円。

多いと700万円台となることもあり、働く職場や求められるスキルによっても大きな差があります。

出典:求人ボックス 給料ナビ

アニメーター

アニメーターは、アニメ作品のなかでキャラクターや背景に“動き”を与える作画のプロです。

アニメは企画・シナリオ・絵コンテ・作画・仕上げ…と多くの工程がありますが、アニメーターは「作画」の部分を担当します。

現場では主に「動画担当」と「原画担当」の2つの役割に分かれています。

動画担当は、原画と原画の“間”を描く仕事で、新人アニメーターが最初に担当することが多いです。

原画担当は、アニメの要所を描く非常に重要なポジションで、キャラクターの感情表現や構図の魅せ方など、かなり高い画力と演出力が求められます。

アニメーターとして会社員で働く場合の平均年収は、110万円〜400万円ほど。

経験を積んで作画監督・演出・監督などにキャリアアップすれば、平均648万円まで上がる可能性もあります。

出典:平均年収.JP

CGクリエイター

CGクリエイターは、コンピューターグラフィックス(CG)を使って映像やビジュアルを制作する専門職です。

ゲームやアニメ、映画などのエンタメ業界だけでなく、建築・医療・製造などの産業分野でも活躍していますよ。

たとえばゲーム業界では、キャラクターの造形から背景、モーションまで幅広く担当し、世界観のリアルさや迫力を演出します。

必要なスキルとしては、MayaやBlender、After Effectsなど3DCGソフトや動画編集ツールの操作が挙げられます。

また、光や質感、構図に対する感覚も重要で、アート的なセンスとテクニカルなスキルの両立が求められます。

会社員として働く場合の平均年収は300万〜500万円ほど。

スキルや経験によって報酬の幅が大きく、特に大手スタジオや話題作に関わると収入アップも期待できますよ。

グラフィックデザイナー

グラフィックデザイナーは、視覚的なデザインで情報やイメージを伝える仕事です。

ポスターやチラシ、雑誌、Webサイト、商品パッケージなど、媒体は多岐にわたり、企業やブランドの「顔」を作る存在とも言えます。

業務では、IllustratorやPhotoshopなどのデザインソフトを使って、ロゴ、レイアウト、タイポグラフィ、写真やイラストとの構成を考えていきます。

クライアントの目的を理解して「伝わるビジュアル」に落とし込む力がとても重要なんですよね。

また、最近ではUI/UXデザインなどWeb関連の案件も増えてきており、デジタル領域のスキルもあると重宝されます。

企業で働くこともフリーランスを目指すことも可能で、在宅勤務ができる場合も多く働き方の選択肢は多いと言えるでしょう。

会社員としての年収は371〜446万円が多く、勤務先やスキルによっては300万円台から897万円まで幅があります。

出典:求人ボックス 給料ナビ

キャラクターデザイナー

キャラクターデザイナーは、アニメやゲーム、マンガ、企業のマスコットなどのキャラクターを企画・デザインする専門職です。

作品や商品の世界観を深く理解したうえで、「見ただけで覚えてもらえるような魅力的なキャラクター」をゼロから生み出します。

キャラのビジュアルだけでなく、服装・性格・ポーズ・表情など細部にまでこだわった設計力が必要です。

使用ツールはCLIP STUDIO PAINTやPhotoshopなどが主流で、2D・3Dのどちらにも対応できるとより重宝されます。

キャラクターが商品化されたりアニメ化されたりすることで、自分の仕事が多くの人の目に触れるやりがいもあります。

働き方は在宅勤務が可能な場合もありますし、未経験でもSNSなどを活用して仕事を獲得できる可能性も。

会社員として働く場合の年収は340〜402万円が多く、平均年収は476万円です。

勤務先や経験・求められるスキルによっては、340万〜830万円ほどまで幅があります。

ソーシャルゲーム業界では特に需要が高く、経験や実績を積めば年収アップも十分に見込めますよ。

出典:求人ボックス 給料ナビ

アートディレクター

アートディレクターは、広告やWeb、パッケージ、映像などあらゆるデザイン制作の現場で、ビジュアル表現の全体を統括するリーダー的存在です。

グラフィックデザイナーやカメラマン、イラストレーターなど複数のクリエイターをまとめ、プロジェクトの方向性を決定します。

クライアントの意図を理解しながら、どんなトーンで表現するか、どの要素を重視するかなど、「表現の最終判断」を担う責任あるポジションです。

制作スキルに加え、プレゼン力やマネジメント力も求められるため、一定の経験と信頼がないと務まりません。

また、広告代理店や制作会社でキャリアを積みながら、ディレクターへと昇格するケースが多いです。

正社員で働く場合の平均年収は523万円。

勤務先や経験・求められるスキルによっては平均年収の明確な統計は少ないですが、900万円以上を狙えるケースもあり、デザイン業界では高収入職のひとつとされています。

出典:求人ボックス 給料ナビ

Webデザイナー

Webデザイナーは、企業やサービスのWebサイト、LP(ランディングページ)などをデザイン・構築する仕事です。

見た目の美しさだけでなく、ユーザーが使いやすく感じるUI/UX設計も大切なポイントになります。

HTMLやCSSの知識があると活躍の場が広がり、コーディングスキルとデザインセンスの両方が求められる職種です。

働き方も多様で、企業に属してチームで動くこともあれば、フリーランスで在宅中心に活動する人も増えていますよ。

ECサイトやスマホアプリ、広告バナーなどニーズが尽きない分野なので、将来性も抜群と言えます。

年収は、Web業界全体の成長とともに年々上昇傾向にあります。

会社員として働く場合の平均年収は約466万円と高めで、勤務先や経験によってはこちらも900万台も狙えますよ。

出典:求人ボックス 給料ナビ

漫画家

漫画家は、ストーリーと絵を組み合わせて作品を描き、人の心を動かす仕事です。

雑誌連載やWebマンガ、電子書籍など、活躍の場は多様化していて、個人でも作品を発信できる時代になりました。

出版社との契約だけでなく、コンテスト入賞からデビューするケースや、SNSでバズって書籍化されるパターンも増えています。

完全実力主義の世界なので、年収は「0円〜数億円」と非常に幅が大きいのが特徴です。

しっかりと稼げるまでにかかる時間や毎月の収入は個人差が激しく、確実に稼ぎ続けることは難しい仕事とも言えます。

連載を獲得するまでの道のりは厳しく、アシスタント業務を経て実力をつけていく人も多いです。

平均年収については統計が難しいですが、出版社に所属しているプロ漫画家の中でもトップ層になれば年収数千万円〜億単位も可能です。

出典:平均年収.JP

画家

画家は、独自の絵画を制作し販売する仕事です.

自分の感性や思想をキャンバスやデジタル上で表現するアーティストとも言えますね。

水彩画・油絵・アクリル・日本画など、使う画材も表現方法も自由で、「自分の世界観を形にしたい」という方にぴったりの職業です。

ただし、画家の収入は作品の売れ行き次第で大きく変動するため、安定した収入を得るには戦略が必要です。

近年では、ギャラリー出展や個展のほかに、ネットショップやNFTなどオンラインで作品を販売する画家も増えています。

作品が注目されれば一気に収入が上がる一方で、無名のうちはほとんど収入がないこともあります。

画家の平均年収は明確に統計化されていませんが、実績次第で数百万円以上を稼ぐ人もいれば、ほぼゼロの方もいるのが現実です。

絵本作家

絵本作家は、絵本制作を専門に行う仕事です。

物語とイラストを融合させて、一冊の世界を作り上げるクリエイターとも言えます。

最近では子ども向けのやさしい絵本だけでなく、人生観や哲学を描いた「大人向け絵本」など、ジャンルも表現の幅も広がっていますね。

絵本作家として活動するには、出版社に持ち込んだり、コンテストに応募したり、自費出版やWebで発信する方法もあります。

ストーリー性とビジュアルの両方に魅力がある作品ほど、多くの読者に愛されやすい傾向があります。

会社員として働く形は少ないですが、編集者とチームで制作するケースや、フリーランスとして活動する人が中心です。

平均年収は424~790万円ほどとされており、人気作家になれば印税やグッズ化などで大きな収入に繋がることもあります。

出典:イラストのお仕事メディア

美術教師

美術教師は、中学校や高校などの教育現場で生徒に絵を描くことや美術全般を教える仕事です。

絵画だけでなく、彫刻や陶芸、デザインなど、幅広い分野に触れながら、創造力を育てていく役割を担っています。

学校の教員として働くには、美術に関する大学や短大、通信教育課程などで教職課程を修了し、教員免許を取得する必要があります。

その後、地方自治体や私立学校の採用試験に合格すれば、正式に美術教師として勤務できます。

また、カルチャースクールやアート教室などで講師として活動する道もあり、人に教えることが好きな人にはぴったりの職業です。

平均年収は300万〜500万円程度で、公立学校の教師として働く場合は安定した給与に加え、住居手当や扶養手当などの福利厚生も魅力です。

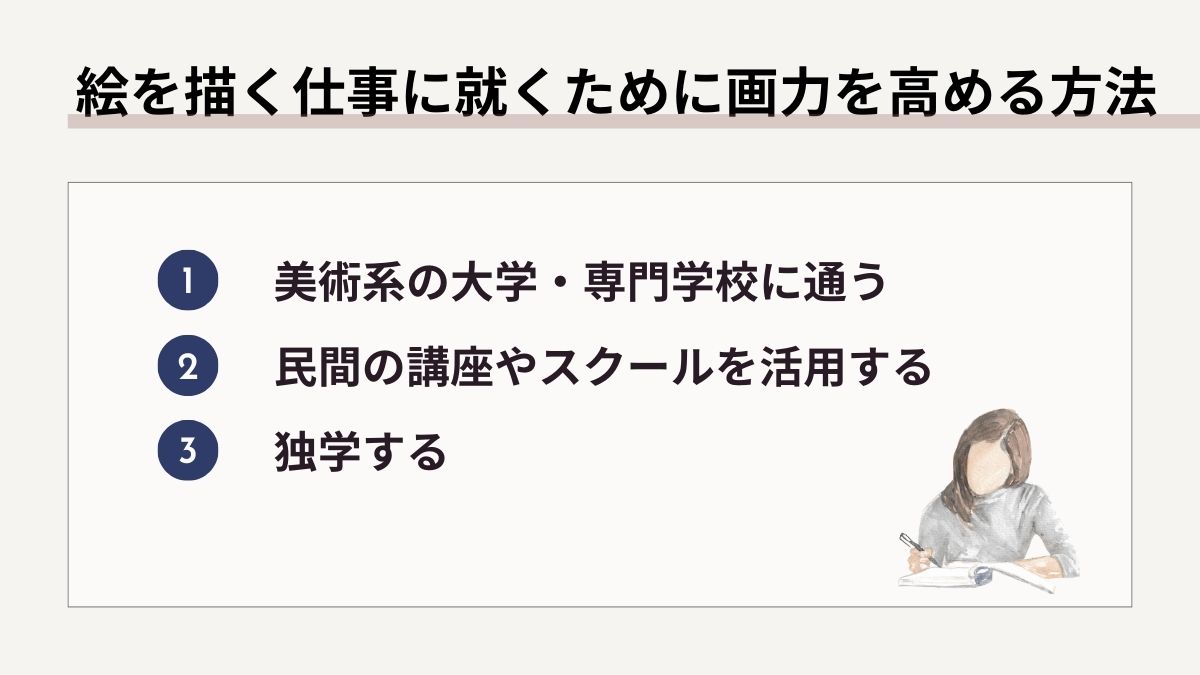

絵を描く仕事に就くために画力を高める方法3選

ここでは「絵を描く仕事をしたいけどスキル身につけ方がわからない」という方のために、画力を高める方法を紹介します。

それぞれにメリットデメリットがあるので、自分に合った方法を選択してくださいね。それぞれ確認していきましょう。

美術系の大学・専門学校に通う

学生の方や専門知識を体系的に学びたい方におすすめの方法です。

基礎から学べるので、確かな技術力が身につきます。

卒業までに時間がかかることや、学費が高額な傾向にある点には注意しましょう。

経歴から「美術を専門的に学んだ」とわかってもらえだけでなく、仲間や企業とのつながりができやすいことは大きなメリットだと言えます。

「第一線で活躍したい」「専門的に学ぶ時間や経済的余裕がある」という方は、検討してみましょう。

民間の講座やスクールを活用する

「プロから教わりたいが本業と両立したい」「最短で結果を出したい」という方におすすめの方法です。

大学や専門学校よりも学びやすく、費用も抑えられます。

オンラインで完結するスクールもあるので、本業や育児家事などと両立しやすい点が魅力です。

スクールによって目標や学習カリキュラムが異なるので、自分の目的に合っているか事前に確認しましょう。

独学する

「とにかく費用を抑えたい」「自分のペースで学びたい」という方は、独学するという選択肢もあります。

書籍やYouTubeなどを活用すれば、独学でもスキルを身に着けられます。

独学する人は、SNSでの発信力を同時に鍛えるのがおすすめです。

自分で描いた絵をSNSにアップすればモチベーション維持にも役立ちますし、人脈形成や仕事の依頼につながる可能性もありますよ。

絵を描く仕事の3つの働き方

ここでは「絵を描く仕事をしたいけど、どのように働くのかわからない」という方のために、働き方を解説します。

それぞれ詳しく確認してみましょう。

企業に就職して働く

企業に就職し、正社員として働く方法です。

安定した収入や保障がある点が魅力で、最も堅実な方法だと言えるでしょう。

また、実務にかかわりながら同僚や先輩から実践的なスキルを学べます。

クライアントの要望に沿った絵を描くことが求められるので、自分が好きな絵やオリジナリティのある絵は描けない点に注意しましょう。

副業として働く

本業では別の仕事を続けながら、副業として絵を描く仕事をする方法もあります。

クラウドソーシングサービスやSNSを使って依頼を受けることが多いです。

好きなことをしながら収入を得られる可能性がある点はとても魅力ですね。

仕事を安定して得るためには、SNSなどでの発信活動を普段から行うことが重要です。

副業で稼ぐためには、プライベートの時間を削る必要がある点には注意しましょう。

フリーランスとして働く

クライアントと契約を結び、案件をこなしてフリーランスとして活躍する方法もあります。

収入が安定しにくい点や、実績ができるまでは稼ぎにくい点などがデメリットです。

ファンがつけば、自分で好きな絵を描いて収入を得られる可能性があります。

一方で、絵を描くスキル以外にも営業力やマーケティング力が求められるので、幅広いスキルを身につける必要があります。

フリーランスとして働きたい方はまずは副業からスタートし、実績ができたら独立するのがおすすめです。

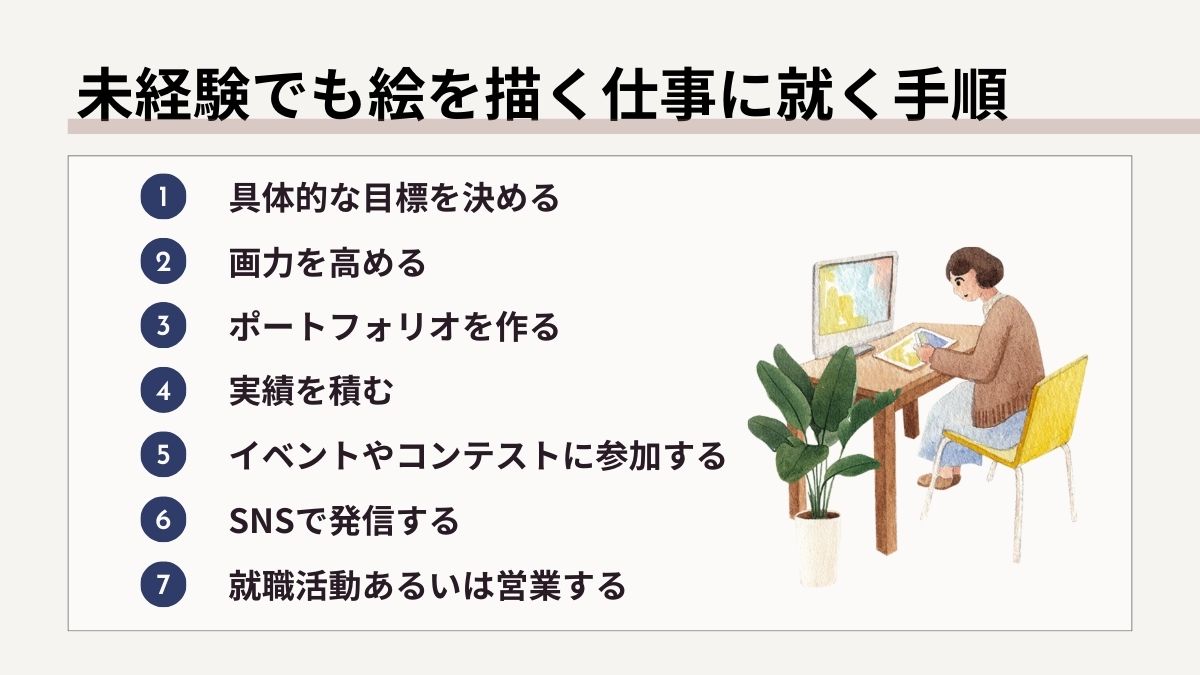

未経験でも絵を描く仕事に就く手順7ステップ

ここからは、未経験でも絵を描く仕事に就く手順についてご紹介します。

「絵を描くのが好きだけど、何から始めたらいいのかわからない…」という方でも、ひとつずつ行動すれば確実に前進できますよ!

具体的な目標を決める

まず最初のステップは、自分がどんな働き方・どんなジャンルで絵の仕事をしたいのかを明確にすることです。

- イラストレーターになりたい

- Web漫画で収益を得たい

- デザイン事務所に就職したい

など、目標が定まることで、今後の行動がぐっと効率的になります。

漠然と「絵で食べていきたい」と思っているだけだと、方向性に迷いが出てしまうことも。

例えば「1年以内にSNSのフォロワーを1,000人にして、月に1件は依頼をもらう」など数字を入れた具体的な目標があると、モチベーションも続きやすいですよ。

目標を決めることで、「今は何を優先すべきか?」がはっきりします。

画力を高める

次にやるべきことは、画力の底上げです。

仕事として絵を描く以上、「見る人に伝わるレベルの技術」は必要になります。

以下のような方法で、基礎的な画力を上げていきましょう。

- デッサンをする

- 模写をする

- 書籍を読む

- YouTubeやUdemyなどで学ぶ

- スクールに通う

最初から上手である必要はなく、大切なのは日々コツコツと描き続ける姿勢です。

毎日1枚でも良いので、ラフや模写、デッサンを積み重ねると確実に伸びていきますよ。

また、プロの作品を模写して構図や色の使い方を学ぶのも非常に効果的です。

最近ではYouTubeやオンライン講座、添削サービスなども充実しているので、独学でもプロのノウハウに触れられる時代になっていますね。

現在はほとんどの案件でデジタルでの絵の作成、納品を求められるため、デジタルツールを使って絵を描く方法も並行して学ぶのがおすすめです。

ポートフォリオを作る

画力がある程度ついてきたら、次に取り組むべきはポートフォリオの作成です。

ポートフォリオとは、あなたの絵の「作品集」のこと。

クライアントや企業に自分のスキルを伝える名刺代わりになりますよ。

就職活動や営業、SNSでの発信など、さまざまな場面で必要になるので、早めに用意しておきましょう。

内容としては、ジャンルの異なる作品(キャラ・背景・モノ・シーンなど)を10〜20点ほど、クオリティ重視で厳選するのがポイントです。

PDFでまとめたり、ポートフォリオサイト(たとえば「Adobe Portfolio」や「STUDIO」「pixiv FANBOX」など)を活用してWeb上で公開するのもおすすめです。

作品ごとに「制作意図」や「使用ソフト」「制作時間」などの補足を加えると、よりプロっぽく見えますよ!

まだ実績がなくても、自主制作や練習絵でOK。

見せ方次第で印象は大きく変わります。

ポートフォリオは、自身の魅力を伝える最大の武器となるので、丁寧に、そして自信を持って作っていきましょう。

実績を積む

ポートフォリオが完成したら、次にやるべきことは「実績を積むこと」です。

絵の仕事では、学歴や資格よりも「どんな作品を作ってきたか」「誰の依頼を受けたことがあるか」といった実績が評価されやすいんですよね。

最初のうちは、報酬が少なかったり、無償に近い依頼になることもあります。

- クラウドソーシングサイト(ココナラ・クラウドワークスなど)

- SNS経由でのお試し案件

- 友人・知人からの依頼

などでも、「納品して満足してもらう経験」は大きな成長に繋がります。

たとえば「SNSアイコン制作」「YouTubeサムネ制作」「LINEスタンプ制作」など、需要がありつつも比較的挑戦しやすいジャンルからスタートすると良いですよ。

小さな実績でも、1つずつ積み重ねれば「仕事として絵を描いた経験者」になれます。

クライアントに喜んでもらえたら、その声をSNSやポートフォリオに掲載することで信頼感もアップ!

仕事は実績から次の依頼へとつながっていくので、まずは「誰かのために絵を描く経験」を少しずつ積んでいきましょう。

イベントやコンテストに参加する

ある程度の作品が揃ってきたら、積極的にイベントやコンテストに参加してみましょう。

誰かに見てもらう機会を作ることは、モチベーション維持にもつながりますし、自分の実力を客観的に知る大きなチャンスにもなります。

参加できるものとしては、たとえばコミティアやデザインフェスタのような即売会イベント、pixivや企業主催のイラストコンテストなどがあります。

コンテストに入賞すれば、仕事につながることも珍しくありませんし、自信にもなりますよ!

さらに、イベント会場ではクリエイター同士や企業の担当者と直接話せる機会もあるため、ポートフォリオを持参していくとチャンスが広がります。

最初は緊張するかもしれませんが、現場に行ってみると「描く人ってこんなにたくさんいるんだ」「いろんな絵柄があって面白い!」と刺激を受けるはずです。

自分の作品を並べるスペースを持つだけでも、一歩プロに近づいた感覚が得られますよ。

「描く」だけじゃなく「見せる」「つながる」も、絵を仕事にするための大事な要素です!

SNSで発信する

今の時代、絵の仕事に欠かせないのがSNSでの発信です。

昔は出版社や企業に直接売り込みに行くしかなかった時代もありましたが、今は自分から発信して「見つけてもらう」時代。

X、Instagram、pixiv、TikTok、YouTubeなど、絵を発信できるSNSはたくさんあります。

継続的に投稿をすることでフォロワーが増え、「この人に仕事を頼みたい」と直接依頼が来るケースも本当に多いんです。

副業やフリーランスとして活動していきたい方は、特に力を入れるようにしましょう。

同じような立場の人と交流できたり、役に立つノウハウを見つけられたりすることもあるので、SNSでの発信には多くのメリットが存在します。

就職活動あるいは営業する

ここまでの準備が整ったら、いよいよ「絵の仕事を得るための行動」に踏み出すタイミングです。

大きく分けると以下の2つのパターンがあります。

- 企業へ就職する

- フリーランスや副業として案件を受ける

企業に就職したい場合は、美術系の制作会社やゲーム会社、デザイン事務所などの採用情報をチェックしましょう。

その際、ポートフォリオの提出はほぼ必須なので、提出先に合わせて調整することも忘れずに!

一方、フリーランスとして活動する場合は、クラウドソーシング(例:ココナラ、クラウドワークス)やSNSで営業する方法が主流です。

最初の一歩は不安かもしれませんが、「興味がある仕事に応募してみる」「自分からメッセージを送ってみる」など、できることから始めることが大切です。

数をこなす中でコツがつかめてくるので、失敗を恐れずどんどん行動してみましょう。

\人気のWebデザインや動画編集も!/